IM DREIECK VON KUNST, GELD UND MENSCHLICHER REPRODUKTION Von Christina von Braun

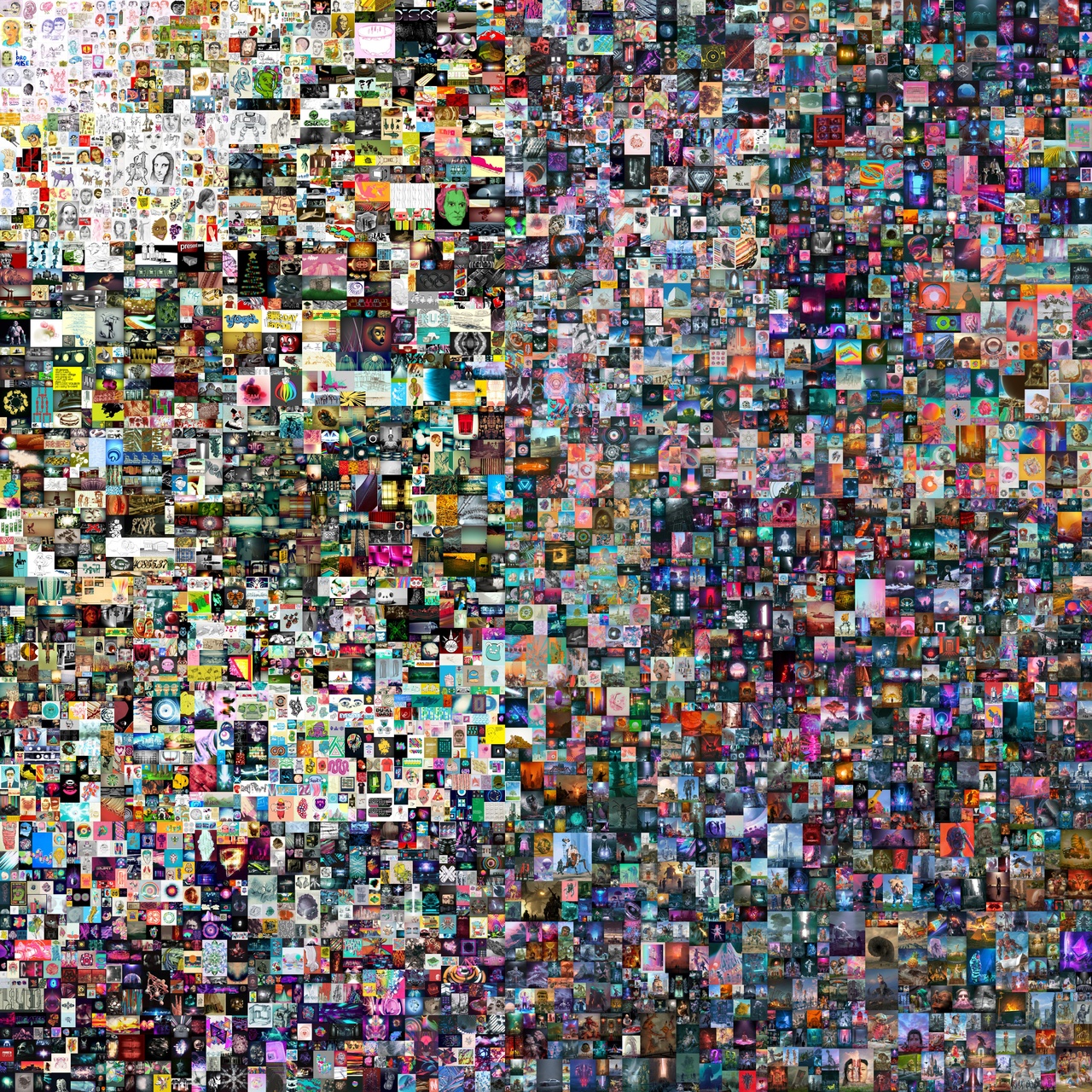

Beeple, „Everydays: The First 5000 Days“

Mit Erstaunen konstatieren wir, dass digitale Kunstwerke Höchstpreise erzielen. Das erscheint wie ein Widerspruch. Traditionell bezieht Kunst ihren Wert nicht nur aus der ästhetischen Gestaltung, sondern auch aus der Nichtwiederholbarkeit des schöpferischen Akts. Das Digitale dagegen steht geradezu paradigmatisch für die Reproduzierbarkeit eines Werks (ob visueller, textlicher oder auditiver Art). Das ganze moderne Copyright ist ein einziger (hilfloser) Versuch, mit diesen Vervielfältigungsmöglichkeiten fertigzuwerden – zur Wahrung künstlerischer Einmaligkeit. Wieso werden dann so hohe Preise für digitale Werke bezahlt? Gewiss, als NFTs (Non-Fungible Tokens) sind sie weder veränderbar noch zerstörbar. Aber im Internet kann sie jeder betrachten, sie sind öffentliches Gut und verlieren so ihre Einmaligkeit. Warum dann hohe Preise dafür zahlen?

Die Antwort ist beim Geld selbst zu suchen. Es verfügt über einen unbändigen Vermehrungstrieb und hat schon immer versucht, ihn über den Besitz von Kunst zu befriedigen. Als sie noch im Dienst von Kirche und Herrscherhaus stand, diente die Kunst der Präsentation von Macht, doch als sie sich aus deren Diensten gelöst hatte, wuchs sie zu einer eigenen Währung heran. Der bürgerliche Spekulant konnte auf sie setzen wie auf Aktien – was sich übrigens auch an der Gestalt der frühen Wertpapiere zeigte: Im 18. und 19. Jahrhundert waren es eigene Kunstwerke mit ausgeklügelter Symbolik. Mit der Ablösung des Geldes von materiellen Referenten wie etwa Grund und Boden oder Gold, wuchs der Kunstmarkt, und seit der Einführung der freien Marktwirtschaft sind die Preise für Kunstwerke permanent gestiegen; die Künstler*in wurde zur paradigmatischen Gestalt des kreativen Entrepreneurs.

Diese Entwicklung verstärkte sich mit der Einführung des Papiergeldes: Blieb dieses zunächst dem Handel der Banken vorbehalten, so begannen die Scheine ab etwa 1900 auch in den allgemeinen Gebrauch überzugehen. Die Kunst passte sich der Entwicklung an – nicht nur wurde sie, dank der Erfindung der Fotografie, leichter reproduzierbar, auch in ihrer ästhetischen Gestalt folgte sie der Geldentwicklung. So konstatierte Joseph Schumpeter, der (was unter Ökonom*innen selten genug ist) das Geld als kulturelles Phänomen betrachtete – in ihm spiegele sich die kollektive Seele und das, was ein Volk „tut, erleidet, ist“, wider [1] –, dass die abstrakte Kunst in demselben Zeitraum Einzug hielt, in dem sich das Geld vom Goldstandard zu lösen begann. „Die expressionistische Liquidation des Gegenstands bildet einen wunderbar logischen Schluss“ zur Entwicklung des Kapitalismus, schreibt er. [2] Marc Shell geht einen Schritt weiter. Für ihn ist die Dematerialisierung von Geld und Kunst zum „Echtheitsstempel“ von beidem geworden. [3] Durch ihren Verweis aufeinander garantiert die Kunst das Geld und das Geld den Wert der Kunst. Kann es uns dann noch verwundern, dass digitale Kunst Höchstpreise erzielt? Das Gegenteil wäre erstaunlich: Die digitale Kunst ist geradezu prädestiniert, die neuen Kryptowährungen sowohl abzubilden als auch zu beglaubigen.

Monika Baer, Ohne Titel, 2007

Die parallelen Entwicklungen von Kunst und Geld spiegeln sich nicht nur in den Preisen des Kunstmarktes und der Gestalt der Werke wider. Es gibt noch einen weiteren gemeinsamen Nenner, der die Kunst zum zuverlässigen Indikator für Neuerungen auf dem Markt unserer Zahlungsmittel macht. Wer mit Bitcoins zu zahlen versucht, merkt schnell, dass es gar nicht so einfach ist, im Restaurant ein Abendessen zu bekommen, geschweige denn im Supermarkt einzukaufen. Dieses Geld, das als völlig körperloses Zeichen zirkuliert, ist zu weit entfernt von den leiblichen Bedürfnissen. Das Zögern bei der Etablierung neuer Währungen ist nicht neu. Am schnellsten ging es noch beim Euro; er wurde eher als Währungskonversion wahrgenommen, obwohl er ein völlig neues Verständnis von Gemeinschaft implizierte. Frühere Umstellungen hatten es schon schwerer. Schuldverschreibungen, die Assignate der französischen Revolution und schon gar das Papiergeld setzten sich erst nach langen Widerständen durch. Die Skepsis war durch zwei Faktoren bedingt: erstens durch das Immaterielle der Zahlungsmittel; zweitens fehlte die Kommunikation mit dem Anderen. Wenn ich schon so ein substanzloses Zahlungsmittel für meine Ware oder meine Kreditbewilligung bekomme, so will ich mich zumindest auf die Vertrauenswürdigkeit des Anderen verlassen können. Mit anderen Worten: Es gibt nichts, das nach so viel Vertrauen verlangt wie Geld – es kommt gleich nach dem Gottvertrauen, was den Wirtschaftswissenschaftler Christoph Binswanger denn auch veranlasst, von der „Glaubensgemeinschaft der Ökonomen“ zu sprechen. [4] Über Geld reflektiert man nicht, man glaubt daran, sonst funktioniert es nicht.

Auf den ersten Blick ähnelt der Vermehrungstrieb des Geldes dem der Natur. Dagegen lässt sich einwenden, dass das Geld seine wahre Vermehrungspotenz überhaupt erst entfaltete, als es sich endgültig von der Natur – oder materiellen Referenten – befreit hatte. Auf den zweiten Blick springt dann allerdings ins Auge, dass es bei der Natur zu einem ganz ähnlichen Prozess kam, und zwar zeitgleich. Die Ablösung vom Goldstandard fiel zeitlich zusammen mit den großen Entdeckungen der Zeugungsforschung, die die Trennung von Sexualität und Reproduktion ermöglichten. Auf der einen Seite entstand die Eugenik, die von einer Fortpflanzung im Labor träumte, und aus ihr entwickelten sich später Genetik und Reproduktionsmedizin, die uns heute zahlreiche Möglichkeiten bieten, ohne den Umweg über die Sexualität für Nachwuchs zu sorgen, diesen bis zum Abruf in Gefriertruhen zu lagern oder auch gegen Geld zu handeln. Auf der anderen Seite entstanden die Sexualwissenschaften, die die Existenz eines von der Reproduktion unabhängigen Geschlechtstriebs bewiesen und schließlich, nach der Einführung der Pille um 1970, die sogenannte sexuelle Revolution zur Folge hatten.

Thomas Rowlandson, „Christie's Auction Rooms“, 1808

Um dieselbe Zeit, im August 1971, hoben die USA die Goldkonvertibilität des US-Dollars auf. 1973 kam es zur endgültigen Aufkündigung des Festkurssystems mit dem Dollar als Leitwährung. Während also einerseits Währungen „frei zu flottieren“ begannen, entstand andererseits eine „frei flottierende Sexualität“. Auch hier, wie bei der Reproduktion gilt: Die Geschichte der „freien Marktwirtschaft“ und die Geschichte der „freien Sexualität“ verlaufen in zeitlicher Parallele zueinander. Allerdings ist die zeitliche Koinzidenz noch kein Beweis für einen inhaltlichen Zusammenhang. Den jedoch bot, mal wieder, die Kunst. Sie verband das Geld nicht nur mit dem Vermehrungstrieb, sondern auch mit dem sexuellen Erregungspotenzial. Und sie verfügte über jene religiöse Bindungsmacht, die das Geld funktionsfähig macht.

Wie kam es, dass die Kunst über Jahrhunderte – in ihrer bildnerischen, architektonischen, musikalischen, dichterischen Gestalt – zur wichtigsten Glaubensvermittlerin wurde? Sie adressierte die Sinne direkt, ohne den Umweg über die Reflexion. Auch da, wo sie das Reflexionsverbot umging, konnte sie ihr Anliegen nur über die Sinneswahrnehmung vermitteln. Denn die Kunst befindet sich zwar außerhalb unseres Körpers, aber sie vermag, in ihn einzudringen. Selbst da, wo sie als „Körperkunst“ daherkommt, verharrt sie außerhalb. Ein Sexualakt zum Beispiel wird erst dann zum Kunstwerk, wenn er von anderen betrachtet, gefühlt, gehört werden kann. Eben diese Eigenschaft machte die Kunst zur idealen Brücke zwischen Sexualität und Geld, nachdem sie sich auch schon als geeignetes Bindeglied zwischen Geld und Reproduktion erwiesen hatte.

Beeples digitales Kunstwerk Everydays, das aus der Akkumulation von 5000 Einzelbildern besteht und dem Kunstmarkt 42.329,453 ETH (der Kryptowährung Ether, umgerechnet sind das rund 69 Millionen Dollar) wert war, ist ein deutlicher Indikator. Wir leben heute im großen Zeitalter der sich selbst reproduzierenden Geldmengen. Das impliziert, dass die „Welt der Zeichen“ viel schneller wächst als „die Welt der Dinge“. Den Wirtschaftstheoretiker Michael Hutter veranlasste dies dazu, eine neue „zeichentheoretische Interpretation der Wirtschaft“ zu fordern. [5] Da aber die Geldwirtschaft die Reflexion vermeidet wie der Teufel das Weihwasser und es eher mit dem Glauben hat, setzen andere eher auf die Nähe des Geldes zur Kunst. Diesen Zweck erfüllen die digitalen Kunstwerke. Allerdings ist abzusehen, dass die Entwicklung hier nicht stehen bleibt. Denn betrachtet man außerdem die historische Dreiecksbeziehung zwischen Kunst, geldlicher Vermehrung und menschlicher Fortpflanzung, so ist schon bald mit hohen Preisen für genetische Kunstwerke zu rechnen: Im Computer erstellt und im Drei-D-Drucker aus menschlichem Gewebe realisiert, dürften sie das Verhältnis von Geld und Kunst um eine echt leibliche Dimension erweitern.

Christina von Braun ist Kulturtheoretikerin, Autorin, Filmemacherin. Professorin i.R. für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Über 50 Filmdokumentationen, zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Ideen-, Mentalitäts- und Geschlechtergeschichte.

Image credit: 1. Christie's Images Limited 2021; 2. Courtesy Brandhorst Collection, München und Galerie Barbara Weiss, Berlin; 3. The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1959

Anmerkungen

| [1] | Joseph A. Schumpeter, Das Wesen des Geldes, aus dem Nachlaß hgg. und mit einer Einführung versehen von Fritz Karl Mann, Göttingen 1970, S. 1. |

| [2] | Joseph A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie [1942], übers. aus d. Englischen v. Susanne Preiswerk, Tübingen 1952, hier: 1987, S. 206. |

| [3] | Marc Shell, Art and Money, Chicago 1995, S. 107. |

| [4] | Christoph Binswanger, Die Glaubensgemeinschaft der Ökonomen, Essays zur Kultur der Wirtschaft, München 1998. |

| [5] | Michael Hutter, „Signum non olet: Grundzüge einer Zeichentheorie des Geldes“, in: Waltraud Schelkle/Manfred Nitsch (Hg.), Rätsel Geld. Annäherungen aus ökonomischer, soziologischer und historischer Sicht, Marburg 1998, S. 325–352, hier: S. 351. |