Everything will be taken away von Annette Weisser

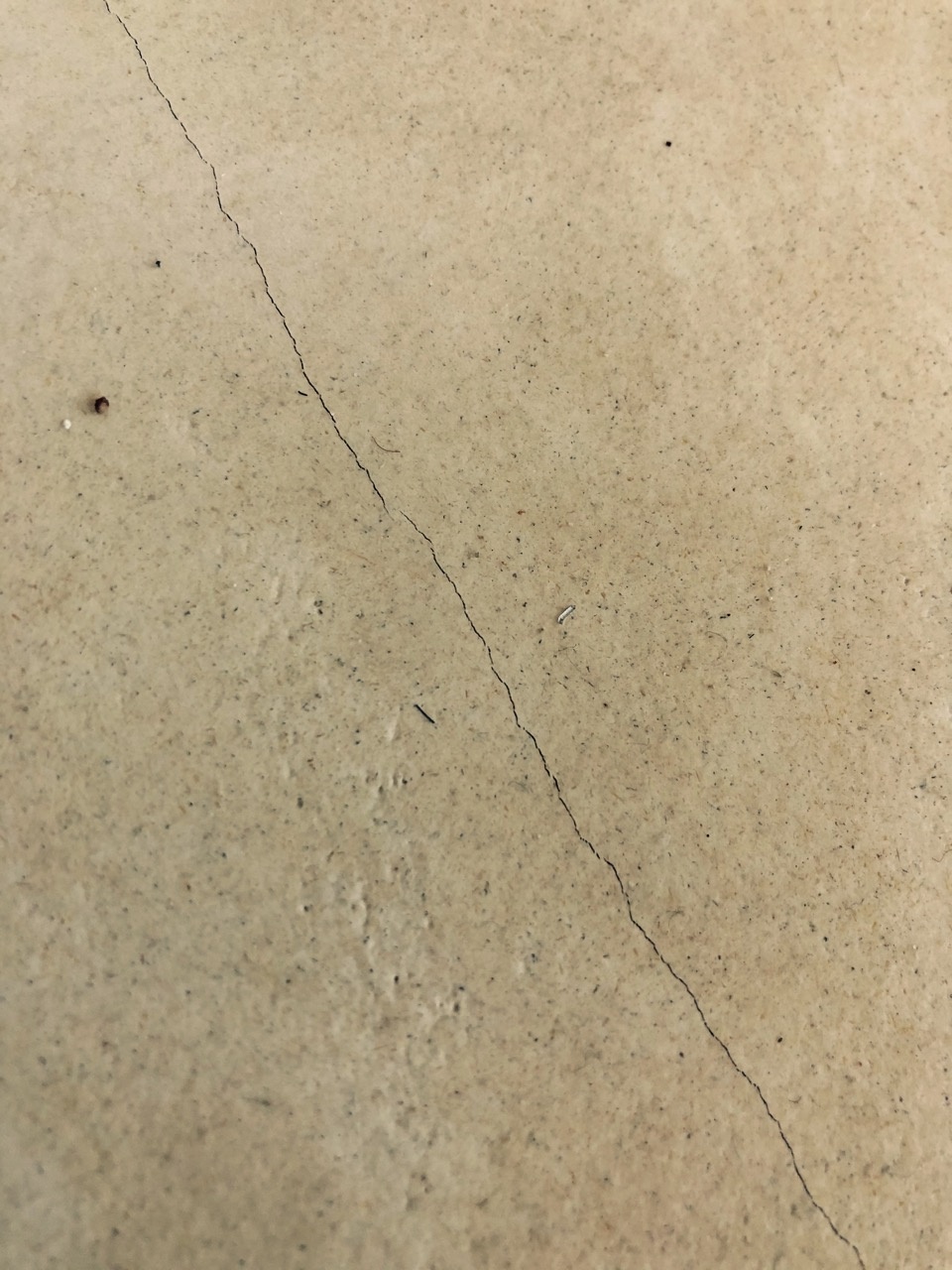

L.s Bild von mir bekommt feine Risse, so wie unser neuer Fußboden.

Ich putze viel. Ich gehe von Raum zu Raum und sehe Staubpartikel, Kalkablagerungen, Krümel wie in Großaufnahme. Ich kann nicht anders, ich muss putzen. Ich mache intime Bekanntschaft mit unserer neuen Wohnung. Ich mag das, ich mag die neue Wohnung, jede Ritze und jeden Spalt. Die kleinen Unregelmäßigkeiten der Badfliesen. Der feine Riss im Fußboden, der vor Kurzem noch nicht da war. Ich mag es, wenn alles glänzt wie neu, so wie am ersten Tag. Ich ordne die Bücher im Regal. Ich weiß nun genau, zu welcher Uhrzeit die Sonne über den Dachfirst steigt und das Licht durch die hohen Fenster zum Garten hineinströmt. In Woche drei gab es vormittags einen unerwarteten Schneesturm. L. und ich waren hingerissen – der einzige Schnee des gesamten Winters – und wir standen lange hinter den Scheiben und haben den Schneeflocken hinterhergesehen. Dann haben wir uns auf den Balkon gestellt mit offenen Mündern, und die Schneeflocken flogen hinein, und wir haben die Welt und ihre Freuden gierig hinuntergeschluckt.

L. ist mein Sohn, er ist fast acht. Mein Ex-Partner lebt in einem anderen Stadtteil, und L. pendelt wöchentlich. So teilt sich meine Quarantäne in zwei sehr ungleiche Hälften: Eine Woche lang intensive Fürsorgearbeit, gefolgt von einer Woche voller verheißungsvoll leerer Tage, wie gemacht zum Lesen, Schreiben, Denken. Wenn L. bei mir ist, sind die Tage randvoll: Da ist vor allem das für uns beide völlig neue, nervenaufreibende, mitunter aber auch beglückende Homeschooling. Wir beginnen gleich nach dem Frühstück, und es zieht sich hin bis in den späten Nachmittag, inklusive vieler Wutanfälle, Tränen, zerbrochener Bleistifte, unterbrochen nur vom Mittagessen, das ich nebenher zubereite. (Einmal, am Ende von Woche eins, habe ich selbst auch geweint, aus Erschöpfung und Verzweiflung. L. war sehr betroffen, auch ein wenig ungläubig. Er hat sich dann große Mühe gegeben und die Aufgaben vorbildlich erledigt. Ich muss aufpassen, dass diese Form der emotionalen Erpressung nicht in mein Erziehungsrepertoire rutscht.) Wir simulieren eine Routine, von der wir beide wissen, dass sie völlig willkürlich ist. Warum zum Beispiel bestehe ich darauf, dass er sich spätestens nach dem Frühstück ‚richtig‘ anzieht und nicht vor fünf Netflix-Videos schaut? – „Ist doch eh egal, Mama.“ Keeping up the morale: Ich bin die Kapitänin auf unserem Schiff. Ununterbrochene Ansprechbarkeit und L.s Zappeligkeit, die sich auf mich überträgt. Unwillkürlich rücke ich bei Tisch ein wenig von ihm ab und hoffe, dass er es nicht bemerkt, aber er merkt es doch und ist irritiert, vielleicht sogar gekränkt. Nur auf dem Klo habe ich kurz Ruhe, dort habe ich auch mein Mobiltelefon versteckt.

Ich habe L. adoptiert, als er wenige Monate alt war. Es war eine bewusste Entscheidung für ein Kind, verbunden mit hohem bürokratischem Aufwand und viel Engagement von vielen verschiedenen Menschen – Sozialarbeiter*innen, Psychologen, schließlich einer Jugendrichterin und dem großen Schmerz seiner leiblichen Mutter. Vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, weniger als andere Mütter ein Recht auf Abgrenzung zu haben. Unter normalen Umständen verbringen wir kaum vier Stunden täglich miteinander, außer an Wochenenden und während der Ferien, und dann sind wir viel draußen. Unter normalen Umständen bin ich meistens eine fröhliche, ausgeglichene Mama. Nun stoßen wir uns aneinander, stoßen beide an unsere Grenzen, und L.s Bild von mir bekommt feine Risse, so wie unser neuer Fußboden. Das alles ist weit entfernt vom Szenario häuslicher Gewalt, wovon zur Zeit viel zu hören und zu lesen ist. Wir haben genug Platz, genug Geld, ich habe genug Selbstkontrolle und dazu jede zweite Woche frei. Aber ich verstehe die Mechanismen, ich verstehe sie jetzt: Am Anfang steht der Verlust des positiven elterlichen Selbstbildes, und dann gibt es womöglich irgendwann kein Halten mehr.

Dann ist L. wieder fort, und ich putze wieder. Manchmal koche ich etwas, hauptsächlich esse ich Käsebrote. Meistens ziehe ich mich ‚richtig‘ an, aber nicht immer. Ich rauche Zigaretten. Die Gewissheit der Sinnlosigkeit, mehr noch: der Zerstörungskraft all unserer Unterfangen, die mich begleitet, seitdem ich denken kann, kehrt – in Anwesenheit von Kindern verbieten sich solche Gedanken selbstverständlich – ebenfalls zu mir zurück. Mein fatalistisches Grundlebensgefühl kommt in Krisenzeiten zu sich selbst, und ich fühle mich in sync mit der Welt: ruhig, fast heiter. Meine Haut trocknet langsam aus. (Das harte Berliner Wasser, häufiges Händewaschen, mein Putzfimmel oder vielleicht doch Berührungsmangel?) Ich muss ständig nachcremen. Ich vergewissere mich der Außengrenzen meines Körpers, um nicht zu zerfließen. Inzwischen ist es warm geworden, und ich beschließe, eine Runde zu joggen. Die Luft ist herrlich klar, der unentwegte Strom der landenden Flugzeuge (unser neues Haus liegt knapp neben der Einflugschneise des Flughafen Tegels) ist fast zum Erliegen gekommen. Draußen auf der Straße haben die versprengten Passant*innen innerhalb von drei Wochen gelernt, einen weiten Bogen umeinander zu machen; auch ich weiche auf die leere Fahrbahn aus, um einer Familie mit extra breitem Kinderwagen Platz zu machen.

Staubpartikel, Kalkablagerungen, Krümel wie in Großaufnahme

Am 21. März postete ich auf Facebook: „man darf also nur noch mit seiner ‚familie‘ direkten umgang haben. wer bestimmt, was familie bedeutet? ich möchte mir das bitte nicht von herrn söder vorschreiben lassen, auf die gefahr hin, als ‚unsolidarisch‘ gebrandmarkt zu werden.“ Immerhin neun Likes. Seitdem machen sich Familien immer breiter, so mein Eindruck. „Familie“ wird zum Kampfbegriff, zum Deutungsschlachtfeld, zur kleinsten gemeinsamen Außengrenze. Letztes Wochenende brachte mein Ex-Partner unseren Sohn per Fahrrad zurück zu unserem Haus – ein Baugruppenprojekt, bodentiefe Fenster (cheers to Anke Stelling!) – und parkte die Fahrräder im Hausflur. Postwendend kam die Zurechtweisung via WhatsApp: „Fremde Fahrräder im Treppenhaus? Während Corona??“ verbunden mit einem Auszug aus den Kontaktsperre-Verordnungen des Berliner Senats. Daumen-Hoch-Emojis von dritter Seite. Da habe ich ganz gegen meine sonstige Gewohnheit darauf bestanden, dass wir „Familie“ sind und die Fahrräder ergo dort stehen dürfen, man müsse sie ja nicht ablecken. (Stimmt nicht ganz, den Zusatz mit dem Ablecken habe ich nur leise vor mich hingedacht, um des Hausfriedens willen.)

Ich habe wirklich überhaupt keine Angst davor, mich anzustecken. Wovor ich allerdings Angst habe: dass all die mühsam errungenen Siege um Komplexität, um Differenziertheit und Sensibilität für diejenigen, die anders sind und leben, als die Norm es vorsieht, unter dem Diktat einer technokratischen Vernunft und mit der Autorität der nationalen Sicherheit in die Tonne getreten werden. „Everything will be taken away“, dieser Satz aus einer Installation von Adrian Piper – in der großen Retrospektive vor zwei Jahren im Hammer Museum in Los Angeles – geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Auf mehreren nebeneinander angeordneten Schultafeln steht der Satz dicht an dicht, so als hätte Bart Simpson zur Abwechslung mal eine intelligente Strafarbeit aufgebrummt bekommen. Eine Meldung vom 26. März ging fast unter zwischen all den Statistiken zu weltweiten Infiziertenzahlen: Bei einer Razzia in zehn Bundesländern gegen die sogenannten Reichsbürger seien zahlreiche Waffen beschlagnahmt worden. In der Meldung hieß es weiter, ein solches Szenario – Ausgangssperren, Wirtschaftseinbruch, Massenpanik, und ich bin versucht hinzuzufügen: Toilettenpapierengpässe – sei exakt der Moment, auf den die gewaltbereite Rechte gewartet hätte, um loszuschlagen. Die Razzia sei vor allem als Demonstration des Staates zu verstehen, dass auch unter den gegebenen Umständen ein waches Auge auf die Aktivitäten am rechten Rand geworfen würde. Ich würde mir wünschen, dass es mehr als ein Auge wäre, mindestens vier wären gut, falls das eine oder andere mal schlafen muss.

Wovor ich ebenfalls Angst habe: dass sich zu viele von uns zu bereitwillig in der Selbstisolation einrichten. Der schleichende Verlust von physischer Interaktion (Netflix statt Kinobesuch, OkCupid statt Kneipenabend, Amazon statt Einzelhandel), der sowieso schon unseren Alltag überformt, wird durch die geltenden Kontaktsperren verschärft und sanktioniert. Es ist so angenehm, wenn der Kühlschrank voll ist und die Internetverbindung steht. Es gibt immer eine neue Serie wegzugucken, es gibt Social Media mit all den kleinen Aufregern und Feelgood-Momenten, es gibt Homeoffice und Zoom-Konferenzen, es gibt Bringdienste für jeden erdenklichen Konsumwunsch. Am Ende sitzen wir in unseren hübsch hergerichteten Wohnungspanzern wie die menschlichen Batterien der Matrix-Filmreihe, tragen mit unseren Onlineaktivitäten zum Bruttoinlandprodukt bei und wiegen uns in der Illusion von Kontrolle über unser Leben. (Ich wundere mich, dass die Generierung von „content“ in den Asozialen Medien nicht vom Staat vergütet wird – es ist einfach zu perfekt, wie dadurch eine kritische Masse davon abgehalten wird, sich zusammenzufinden und ihre Unzufriedenheit mit dem Status quo lautstark zu artikulieren. Andererseits – siehe vorangegangener Absatz.)

Manchmal stelle ich mir vor, dass es irgendwann in den 1970er Jahren ein Zeitfenster der Unbeschwertheit gegeben haben muss. Der Zweite Weltkrieg war lange genug vorbei, und man hatte nur eine leise Ahnung davon, dass Rauchen Krebs verursacht und Autofahren die Umwelt verschmutzt. Ich versuche dann, mich möglichst tief in diese vermeintliche Unbeschwertheit hineinzudenken, Bilder dazu zu finden, Töne und Gerüche. Es gab persönliche Risiken, das ja – man konnte zum Beispiel einen Unfall bauen, man konnte sich zu Tode saufen oder in eine üble Schlägerei geraten, man konnte ungewollt schwanger werden oder das Opfer einer Vergewaltigung. Das sind lokale Ereignisse, darstellbar in einer einzigen langen Einstellung. Ich finde es hilfreich, mir den Kontrast zu den globalen Bedrohungsszenarien unserer Gegenwart immer wieder mal zu vergegenwärtigen.

Damals war ich ungefähr so alt wie L. jetzt ist. Wie wird er diese Wochen in Erinnerung behalten? Unter normalen Umständen wäre er in den Osterferien mit meinem Ex-Partner angeln gegangen. Vorgestern hat er seine Kinderangel ausgeworfen, zum Fenster hinaus. Ein paar Passanten blieben stehen und haben verwundert hochgeschaut, zwei haben mitgespielt und etwas an den Haken gehängt; einen Zettel, ein kleines Spielzeug, das sich zufällig in der Manteltasche fand. Eine Nachbarin hat sogar eine Tüte Croissants als Beute gestiftet. L. leidet mehr unter der Kontaktsperre als ich und er sucht und findet Wege, sie zu umgehen. Ich liebe ihn dafür. Wenn das alles vorbei ist, werden wir uns daran erinnern, uns zur Begrüßung zu umarmen? Werden wir in der überfüllten U-Bahn die Ausdünstungen des Nebenmenschen geduldig ertragen, uns gar in ihm/ihr wiedererkennen? Werden wir Nähe, außerhalb und innerhalb unserer Familien, wie auch immer wir „Familie“ definieren, überhaupt noch ertragen?

Annette Weisser ist Künstlerin und Autorin. Ihr erster Roman Mycelium erschien 2019 bei semiotext(e).

Image credit: Annette Weisser, Berlin.