SEEN & READ – VON ISABELLE GRAW René Pollesch und Fabian Hinrichs, Hanne Darboven und Rosemarie Trockel, Käthe Kollwitz

Pollesch/Hinrichs, ja nichts ist ok

Pollesch/Hinrichs, “ja nichts ist ok,” Volksbühne, Berlin, 2024

Wenige Wochen vor René Polleschs Tod hatte dieses Stück Premiere. Schon auf der textlichen Ebene ist es jedoch kein typischer Pollesch, denn an die Stelle von pointierten, widersprüchlichen und in rasantem Tempo vorgetragenen Reflexionen ist ein streckenweise etwas eindimensional wirkendes Lamento getreten, das Fabian Hinrichs in langsamem Tempo anstimmt. Wenn er zum Beispiel „ich habe keine Angst und kein Geld“ sagt, dann lässt sein Tonfall die Feststellung fast banal oder vordergründig erscheinen. Die miteinander zerstrittenen Mitglieder einer WG spielt Hinrichs hingegen auf kongeniale Weise: Stellt er „Stefan“ dar, dann setzt er sich schnell dessen Brille auf, verkörpert er „Claudia“, dann wirft er sich ein rosa Kleidungsstück über. Es fällt auf, dass der emphatische Glaube an das Kollektiv – ursprünglich zentral für Polleschs Intendanz – hier der Erkenntnis weicht, dass es sich mit anderen nur schwer zusammenleben lässt. Um sich von ihnen abzugrenzen, wird sogar eine aus DHL- und Amazon-Paketen gebaute Wand ins WG-Zimmer eingezogen. Die kollektive Emphase der Anfangszeit weicht der Ernüchterung angesichts ständigen Streits. Auch Hinrichs Flucht in eine Airbnb-Wohnung mit Mikropool bringt keine Erleichterung, da sich die alten Mitbewohner*innen auch hier wieder einfinden. Die Themen „Seelennot“, „Tod“ und „Selbstmord“ ziehen sich leitmotivisch durch das Stück – zu Beginn ruft Hinrichs verzweifelt um Hilfe und irgendwann stellt er fest, dass ihm angesichts der aktuellen Kriege die Fröhlichkeit abhandengekommen sei. Es wäre jedoch verkürzt, den traurigen Grundtenor von „ja nichts ist ok“ als Polleschs Vermächtnis zu lesen. Denn erstens handelten schon zahlreiche seiner früheren Stücke vom Tod, und zweitens ist diese Aufführung stark von Hinrichs Input geprägt.

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, nächste Aufführungen am 12., 23. und 26. Juni 2024.

„Hanne Darboven und Rosemarie Trockel: Early Birds“

“Hanne Darboven und Rosemarie Trockel: Early Birds,” Galerie Crone, Berlin, 2024

In dieser Ausstellung wird die Begegnung der frühen Zeichnungen von Rosemarie Trockel und Hanne Darboven überzeugend als Dialog zwischen zwei Verfahren inszeniert. Während Darboven Millimeterpapier für ihre diagrammatischen Notationen benutzt, fungieren bei Trockel häufig längst vergilbte Blätter im Buchseiten-Format als Träger für eine Bildsprache, die zwischen Figuration und Abstraktion oszilliert. Beiden Künstlerinnen ist gemein, dass sie die Zeichnung wie ein täglich zu führendes Tagebuch nutzen, was vor allem Trockels Tagebuch von 1984/85 demonstriert – eine Zeichnung, die einen rorschachartigen Fleck zum Tagebucheintrag erklärt. Auch Darboven optierte für die tägliche Routine ihres „Aufschreibsystems“, füllte Millimeterpapier mit schönschriftartigen Kringeln oder Quersummen-Kalkulationen. Ihre groß angelegten Projekte wie ihr Künstlerinnenbuch Ein Jahrhundert haben darüber hinaus den Vorzug, dass sie der Künstlerin ein tägliches Ritual auferlegen. Beide Künstlerinnen nutzen die Zeichnung weniger für Experimente denn als eine Praxis, mit der sich die eigene Lebenswirklichkeit besser bewältigen lässt. Sowohl Trockel als auch Darboven integrieren zudem oft Wörter in ihre Arbeiten, was Letztere in linguistische Propositionen verwandelt. Vor allem bei Trockel fällt auf, dass der feinsinnige Humor ihrer Zeichnungen aus den 1980er Jahren immer noch funktioniert. Als Beispiel wäre auf die Tuschzeichnung Ohne Titel von 1986 zu verweisen, die eine Art Sisyphus-Figur zeigt, die den Aufstieg versucht und doch immer wieder zurückfällt. Auch in puncto Hängung und Rahmung ist die Ausstellung gelungen, da die Arbeiten durch Gegenüberstellungen räumlich miteinander in Beziehung gesetzt werden, sodass sie miteinander kommunizieren. Und die altmeisterlichen Rahmen, in denen einige von Trockels Zeichnungen stecken, unterstreichen ihren historischen Charakter und symbolisieren zugleich ihre Bedeutung aus heutiger Sicht.

Galerie Crone, Berlin, 26. April bis 15. Juni 2024.

„Kollwitz“

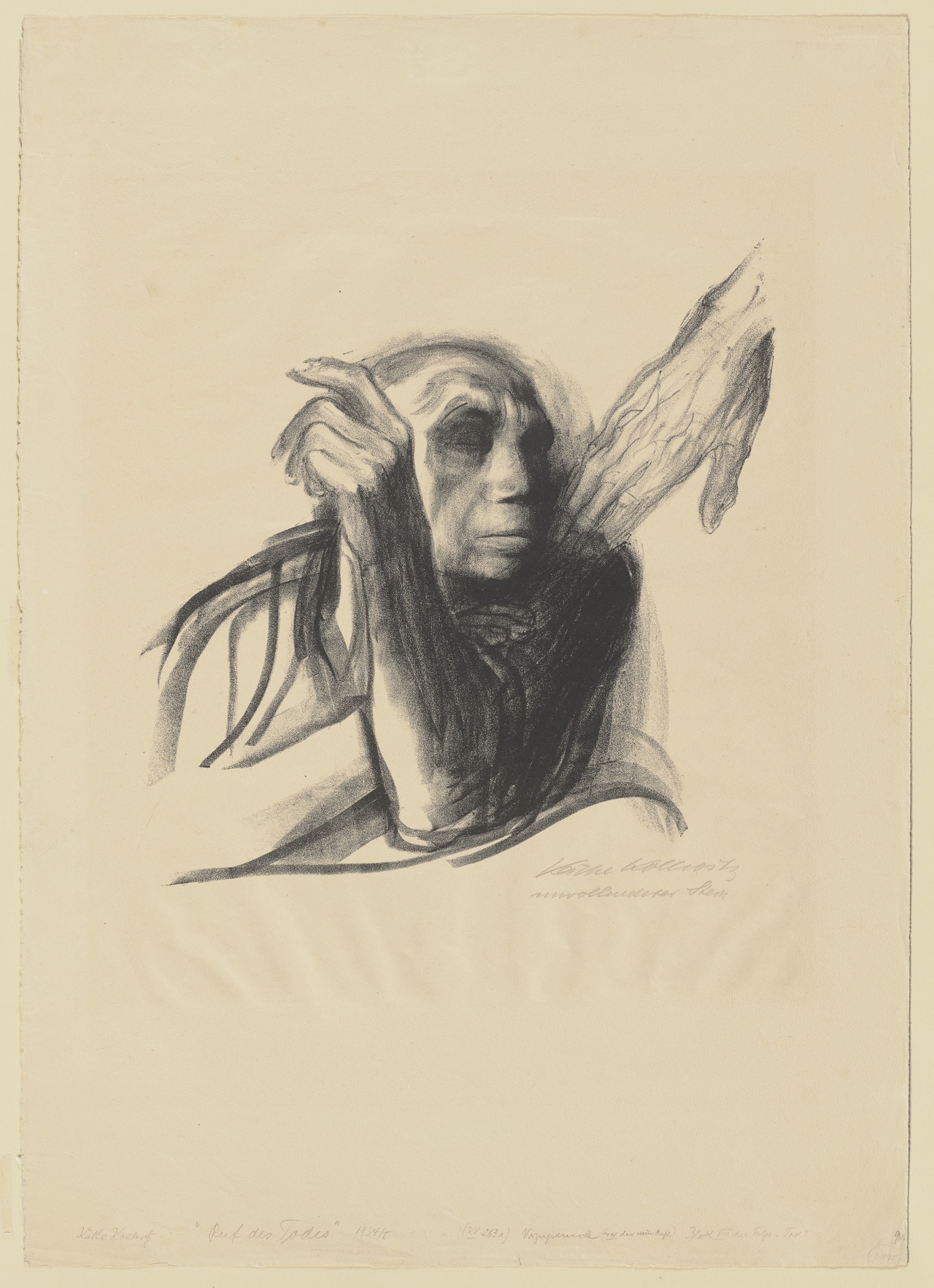

Käthe Kollwitz, “Ruf des Todes,” 1937

Wieso gibt es ausgerechnet jetzt ein Käthe-Kollwitz-Revival, wo doch ihr Werk seit den 1970er Jahren in der Kunstwelt eher in dem Ruf stand, pathetisch-vordergründige Politkunst zu sein? Neben der Ausstellung im Städelmuseum, das Kollwitz leider reißerisch als „berühmteste Künstlerin Deutschlands“ bewirbt, zeigt auch das MoMA derzeit ihre grafischen Arbeiten. Darüber hinaus haben sich zahlreiche Künstler*innen vermehrt auf Kollwitz bezogen, angefangen von Sanya Kantarovsky, der ihre Bildsprache in einem seiner Gemälde zitierte, bis hin zu Henry Taylor und Jill Mulleady, die kürzlich eine Zeichnung von Kollwitz in ihre Ausstellung im Schinkel Pavillon integrierten. Die derzeitige Kollwitz-Konjunktur scheint mir unmittelbar nicht nur mit den aktuellen Krisen und Kriegen zusammenzuhängen, sondern auch mit dem Wiedererstarken faschistischer Tendenzen. Denn gegen all diese Entwicklungen kämpfte schon Kollwitz mithilfe ihrer plakativ-eingängigen Bildsprache an – man denke in diesem Zusammenhang nur an ihre wohl bekannteste Grafik Nie wieder Krieg (1924).

Die Ausstellung im Städelmuseum setzt mit der Feststellung ein, dass sich Kollwitz von der Malerei abgewendet habe, um sich allein der Drucktechnik und deren publizistischem Potenzial zu verschreiben. Mit ihrem Ausstieg aus der Malerei hätte man sich meines Erachtens noch etwas genauer befassen können, zumal ein Selbstporträt in Öl von ihr demonstriert, dass es ihr keineswegs an Virtuosität auf diesem Gebiet mangelte. Man könnte spekulieren, ob ihre Hinwendung zu Drucktechniken auch eine Folge der Erkenntnis war, dass es sich bei der Malerei um ein eher männlich besetztes Gebiet handelte. Schon im ersten Ausstellungsraum, der den Selbstporträts von Kollwitz gewidmet ist, zeigt sich ihr gekonnter Einsatz von Pathosformeln. Die in den Titeln evozierten Gemütszustände wie etwa Klage werden mit überdeutlichen Gesten – vor dem Gesicht heftig zusammengeschlagene Hände – illustriert. In Ruf des Todes greift der Tod nach der sich als alte Frau darstellenden Künstlerin, die vor seinem Zugriff heftig zurückweicht. Jede Geste ist überdeutlich markiert, Emotionen werden vereindeutigt und explizit transportiert. Die Radikalität von Kollwitz zeigt sich vor allem in ihren zahlreichen Mutterbildern, in denen sie mit idealisierten Vorstellungen von Mutterschaft bricht: Bei Kollwitz sieht man Mütter, die unter Einsamkeit leiden und die ihren Status keineswegs genießen, sondern als Zumutung empfinden. Als überflüssig empfand ich es hingegen, dass ihrem Lehrer Max Klinger ein ganzer Saal gewidmet wird, angeblich, um die Differenzen zwischen beiden Künstler*innen aufzuzeigen. Wäre man so auch mit einem männlichen Künstler verfahren, dass man dessen Mentor in seiner Retrospektive großflächig würdigt? Wohl kaum. Die Wand mit den politischen Plakaten von Kollwitz demonstriert, dass sie immer wieder schlüssige und eingängige Bildformeln für politische Botschaften gefunden hat. Es gibt hier jedoch keinen Spielraum für Uneindeutigkeiten, Ambivalenzen oder Bedeutungsoffenheit – dieser Raum scheint mit dem Ernst der Lage zu verschwinden.

Städelmuseum, Frankfurt/M., 20. März bis 9. Juni 2024.

Isabelle Graw ist Herausgeberin von TEXTE ZUR KUNST und lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M. Ihre jüngsten Publikationen sind: In einer anderen Welt: Notizen 2014–2017 (DCV, 2020), Three Cases of Value Reflection: Ponge, Whitten, Banksy (Sternberg Press, 2021) und Vom Nutzen der Freundschaft (Spector Books, 2022).

Image credit: 1. Photo Rob Kulisek; 2. © Thomas Aurin; 3. Courtesy Galerie Crone, photo Uwe Walter; 4. Photo Städel Museum